Anche solo andando a memoria, Cocktail è quel film dove ci sono i bar con le insegne al neon; Tom Cruise col sorriso sempre stampato in faccia che prepara drink e seduce, mentre tiene i manuali per il successo e fare soldi sempre sotto al bancone; Elizabeth Shue che fa il bagno sotto una cascata in Giamaica e si leva il costume mostrando il seno a Cruise (e solo a lui: vedi sotto); Bryan Brown che fa il mentore scafato e il barista filosofo, per poi vedere crollare nel modo più drammatico possibile la cartapesta della sua facciata; i poeti-yuppie; tanti soldi che girano ma tutto sommato sempre nelle mani di pochi, con gli altri che tentano di afferrarli.

Basterebbe questo per capire come quello di Roger Donaldson (che non è un genio del cinema, ma nemmeno proprio l’ultimo degli sprovveduti, e che veniva da film come Il Bounty e Senza via di scampo) è uno dei film quintessenziali degli anni Ottanta, ma ancge uno dei più sottovalutati.

Un film che non solo quel decennio lo sintetizzava in 103 minuti di durata, dosandone e shakerandone alla perfezione tutto quello che contribuiva allo zeitgeist dell’epoca, ma che già nel 1988 (un solo riferimento: “American Psycho” di Bret Easton Ellis è stato pubblicato nel 1990) ne faceva intravedere i lati più oscuri e ne annunciava il crollo, e la trasformazione.

Ma andiamo per gradi.

Siamo nel 1988, l’anno che fa da cerniera tra l’ultima presidenza di Ronald Reagan e la prima di George Bush padre; siamo alle soglie del crollo del Muro di Berlino ma ancora non siamo proprio lì; gli Stati Uniti ancora non hanno iniziato a far guerre in Medio Oriente e Wall Street con i suoi yuppies prosperano, in un modo o nell’altro (l’anno prima era uscito il film di Oliver Stone con Michael Douglas e Charlie Sheen). Tutto, insomma, indica che siamo alle soglie di qualche trasformazione, di qualche cambiamento, più o meno radicale.

E al cambiamento anela anche Brian Flanagan, proletario già dal nome, ragazzotto irlandese del Queens che aspira (e sospira) a Manhattan, che studia economia e finanza in una scuola per disperati di giorno con un professore frustrato che lo umilia (indimenticabile la scena del confronto sul business plan di Brian, basato sulla nascita di un franchise di “veri bar americani”), e fa il barista di notte per guadagnare quanto basta per mantenersi.

Ed è così che Brian - che non vuole stare a sentire i consigli coi piedi per terra dello zio Pat, e che cova il sogno americano degli anni Ottanta: morire miliardario novantanovenne tra le braccia dell’ennesima moglie diciottenne - incontra Doug Coughlin, vecchio volpone dei drink e dei banconi di mogano, e auto-proclamato filosofo che lo prende sotto la sua ala (“Giovane Flanagan”, lo chiama, starwarsianamente) e gli insegna una cosa, o almeno ci prova. Non c’è bisogno di diventare uno yuppie per fare i soldi, dice Doug: basta lasciar lavorare loro, e sfilare via i loro guadagni rimando da questo lato del bancone, facendoli bere, seducendoli con i gesti e le parole. E magari intrufolandosi in quel mondo passando per il letto di qualche riccona disposta a mantenerti per periodi più o meno lunghi.

Una versione americana e liberista della lotta di classe, se vogliamo.

Tom Cruise, nel 1988, era giù Tom Cruise.

Era passato poco da Top Gun (all’inizio di Cocktail incontriamo Brian/Tom che si è appena congedato, come a voler tracciare un punto di contatto tra i due film), e pochissimo da Il colore dei soldi. Non si era ancora scoperto icona del cinema d’azione (il primo Mission: Impossible di Brian De Palma è del 1996), ma era già l’eroe buono del cinema americano, e non può sposare indiscriminatamente la filosofia opportunista del suo mentore.

Lui, in Cocktail, è il giovane idealista, quello che Doug prende in giro per la sua onestà e per la dedizione che ha al lavoro, per essere un “proletario di carriera”, prima ancora che per la sua ingenuità.

Proprio sulla base di Top Gun, Il colore del soldi e Cocktail, il critico Roger Ebert, nella recensione del successivo Giorni di tuono, formulerà la ricetta base del “Tom Cruise Picture”. E in quella sede, parlando di Cocktail, lo sintetizzerà così: “In Cocktail, il giovane barista, talento naturale viene tutorato da un barista più anziano, prima di incontrare prima una donna più vecchia di lui che gli insegnerà un paio di cose, e poi una donna più giovane, ma comunque più matura, che gli insegnerà come dimenticarle.”

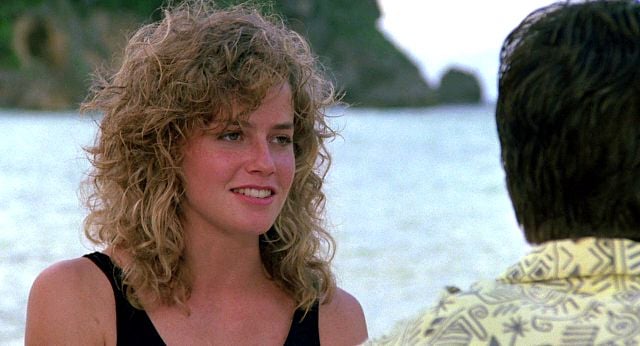

Dove la donna più attempata è la ricca Bonnie di Lisa Banes, con cui, con riluttanza, Brian farà il Doug della situazione; e quella più giovane ma più matura è la Jordan di Elizabeth Shue, che è ricca pure lei (anche se Brian non lo sa) ma che è old money, e soprattutto “c’ha i valori.”

E forse allora nel percorso di formazione di Brian, che è quello dei Tom Cruise Picture, c’è anche quello di un paese che si è lasciato sedurre dalla Finanza e dal Benessere edonista, ma che deve imparare a fare i conti con una realtà diversa, e che deve tornare a piantare i piedi nei bei valori di una volta: il bar americano, le origini, la famiglia. L’innocenza e l’etica del lavoro contro il cinismo e il rampantismo.

Perché sennò si fa la fine di Doug, che è una fine brutta, e che è la fine che - col senno di poi - ha fatto troppa parte della società americana e mondiale, con tutto quello che è accaduto dopo, fino allo scoppio della bolla dei mutui sub prime.

Brian come i valori americani di un tempo, liberisti e capitalisti, sì, ma con l’etica, Doug il presagio del capitalismo finanziario senza scrupoli destinato al crollo (e non a caso lui confessa di aver perso in speculazioni azionarie tutti i suoi soldi, prima di aprirsi la carotide con una scheggia della bottiglia di cristallo di un cognac Louis XIII, che allora valeva 500 dollari e che oggi sta sopra i 2000 euro, se vi va di lusso).

Tutto questo, in Cocktail viene miscelato e affogato in una marea di riferimenti e parafernalia degli anni Ottanta che si riflettono nell’oggi (viene un po’ da ridere quando il professore frustrato, prima di scagliarsi contro il giovane Flanagan, insulta una casalinga sua studente accusandola di voler diventare “la Donald Trump dei biscotti”), e in un copione di quelli che, di recente, ricercatori inglesi alla ricerca della formula magica per il successo al botteghino hanno definito di tipo “Cinderella”, ovvero il racconto di un’ascesa, seguita da una caduta, e da una nuova ascesa.

In Cocktail i saliscendi lavorativo-economici di Brian vanno di pari passo con quelli sentimentali, fino al momento della svolta: quello dell’Ultima Tentazione, coi soldi (10.000 dollari, un po' pochino, glielo dice anche Brian) offerti dal padre di Jordan per sparire dalla vita della figlia.

Una prova, questa, che un Brian già redento supera brillantemente, ma che non gli è ancora del tutto sufficiente per ottenere la sua seconda chance con la bella artista di famiglia ricca: perché per riconquistarla, ci deve essere il supremo sacrificio di Doug, ovvero la morte fisica del cinismo, anche nel cuore del ragazzo, e la capacità di abbracciare la semplicità di quella che era stata definita “la dieta di Coughlin”: Cocktails & Dreams.

Proprio come il locale che Brian aprirà sulla solida base della taverna dello zio Pat, quello che in vita sua non ha mai offerto un drink, e cui prede un colpo quando Brian, per festeggiare i due gemelli che aspetta da Jordan, promette un giro gratis a tutti gli avventori.

Il bar è aperto.

from ComingSoon.it - Le notizie sui film e le star https://ift.tt/2NUWrbD

via Cinema Studi - Lo studio del cinema è sul web

Nessun commento:

Posta un commento